スポンサーリンク

「赤ちゃんにハチミツを与えるのは1歳を過ぎてから」

という文言は、ハチミツの商品ラベルに必ず書かれている決まり文句です。

そうなんです。

その菌が赤ちゃんの体内に入り込むと危険!ということはなんとなくご存知かと思いますが、どのくらい危険なのか?とか、万が一の場合どうすればいいか?など細かい部分は漠然としている人が多いかもしれません。

なので今回は、

『乳児ボツリヌス症の危険性』

『赤ちゃんがどんな症状を見せたら要注意なのか?』

『誤って赤ちゃんがハチミツを口にしたらどうすべきか?』

など少し突っ込んだ情報をまとめましたので、生まれたばかり、若しくはこれから生まれてくる赤ちゃんがいる親御さんは、ぜひ参考にしてくださいm(_ _)m

もくじ

赤ちゃんにハチミツがダメな理由『乳児ボツリヌス症』の危険

なぜ1歳未満の赤ちゃんにハチミツを与えてはならないか?というと、これはボツリヌス菌による『乳児ボツリヌス症』の危険性があるためです。

まずは、ボツリヌス菌とは?というところから解説をしていきます。

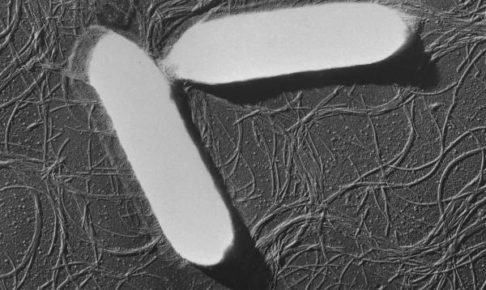

ボツリヌス菌とは?

赤ちゃんの体内に入り込ませてはいけない菌です。

この菌は人間の体内で神経毒を出し、それが原因で最悪死に至ります。

誤解しないでいただきたいのは、ボツリヌス菌はハチミツだけに潜んでいる菌ではないということです。

ボツリヌス菌は土壌や海、湖、川などの泥砂中に分布している嫌気性菌で、熱に強い芽胞を形成します。

引用: 東京都保健福祉局|ボツリヌス菌

ボツリヌス菌の芽胞は、土壌などに広く認められるため、材料の果物、野菜、肉、魚などとともに食品に混入することがあります。

引用: 国立感染症研究所|ボツリヌス症とは

実はそうなんです…

でも上の引用文の中でもう1つポイントなのは、自然界ではボツリヌス菌は『芽胞』という状態で存在しているということです。これはハチミツの中のボツリヌス菌も同じです。

芽胞というのは、殻に包まれた卵のようなもの。

ボツリヌス菌は酸素がある環境では芽胞の中で静かに眠っているだけで、その時は毒素を出しません。

芽胞からボツリヌス菌が出てくるようなことがあると、そこから増殖して毒素を出す、ということなのです。

はい、結論から言うとそうなんです。

ボツリヌス菌の芽胞は、低酸素状態に置かれると発芽・増殖が起こり、毒素が産生されます。

引用: 東京都保健福祉局|ボツリヌス菌

人間の体内(とくに腸内など)がこの引用文にある『低酸素状態』に該当します。

「え?待って…大人は大丈夫なの?」

と思われた方も多いと思いますが、1歳以上ならボツリヌス菌が芽胞から出てこれない腸内環境ができているのです。

健康な1歳以上の子どもや成人では、ボツリヌス菌が口から体内に入っても、腸内細菌との競争に負けてしまうため、ボツリヌス菌は増殖しません。

引用:内閣府食品安全委員会|ボツリヌス症について

1歳未満の乳児は腸内細菌叢(ちょうないさいきんそう=多種多様な腸内細菌の集まり)および腸管による排出運動が未熟であり、免疫の仕組みが完全にできあがっていません。

引用:株式会社山田養蜂場|蜂蜜のボツリヌス菌について

大人がなぜ大丈夫なのか?については↓こちらの記事で詳しく解説しています。

そうなんです…人間の腸内には成人であれば、重量にして1.5〜2.0kgもの膨大な数の菌が共存しています。

生まれたばかりの赤ちゃんにそんな数の菌はいないので、そういった意味で「1歳未満の赤ちゃんは腸内環境が整っていない」と言われるわけです。

だってボツリヌス菌って自然界に広く分布してるんでしょ?

もちろんです。ひょっとしらあまり意識されていないかもしれませんが…

ボツリヌス菌に注意が必要な食べ物として、内閣府の食品安全委員会は以下のようにコメントを出しています。

乳児ボツリヌス症については、以前は蜂蜜だけが原因食品として考えられていましたが、自家製野菜スープが原因と推定された事例や井戸水が感染源と推定された事例も報告されています。その他ベビーフード、コーンシロップ、缶詰、ハウスダストなどが可能性のある媒介物としてあげられています。

(中略)

ボツリヌス菌の芽胞は土壌などに広く分布していることから、食品原材料の汚染を防止することは困難と考えられています。

(中略)

予防法としては、離乳前の乳児には、芽胞で汚染される恐れのある食品(蜂蜜、コーンシロップ、野菜ジュース等)を避けることとされています。

引用:内閣府食品安全委員会|ボツリヌス症ファクトシート

「ならば加熱処理でボツリヌス菌をやっつけることはできないか?」

と思われた方のために、ボツリヌス菌を加熱殺菌するための条件を参考までに紹介します。

ボツリヌス菌の芽胞は100℃で6時間以上の加熱をしなければ完全に死滅しません。

引用: 札幌市東区健康福祉部|ボツリヌス菌食中毒

ですね。。。

調理加熱では殺菌しきれないようです。

結局は赤ちゃんが口にしないように親が注意しないといけないってことですね。。。

乳児ボツリヌス症とは?

とはいえ24時間100%ずっと監視するのも無茶な話で、一瞬目を離したスキに何をするかわからないのが乳児です。

加えて何を経由して赤ちゃんにハチミツなどが接触するかも予測しきれません。

「万が一に備えて乳児ボツリヌス症の症状の特徴を知っておきたい」

と思われるのが親御さんだと思いますので、ここからは乳児ボツリヌス症の特徴とその対処法についてご紹介します。

赤ちゃんがハチミツを口にしてしまった可能性がわずかでも疑われる場合は、迷わず医療機関で診察を受けてください。

乳児ボツリヌス症の特徴

乳児ボツリヌス症の潜伏期間は3〜30日と言われています。

そして発症すると初期の症状の特徴としては以下のようなものがあります。

元気がない、ミルクを飲まなくなった、飲む力が弱い、何日もうんちが出なくなった、というパターンが見受けられるようです。

そして1週間ほど経ち症状が進んでしまうと、

といった症状が現れ、人工呼吸器をつけなければ呼吸もできなくなってしまいます。

赤ちゃんが食べてしまった場合の対処

上記の症状例から想像に難くないですが、自宅での治療はできないと思ってください。

小児科を受診してください。

できれば小児科専門医に診てもらいましょう。いわゆる『小児科・内科』です。

「内科・小児科」は大人の病気、「小児科・内科」は子どもの病気をみるのが専門です。特に、月齢の低い赤ちゃんの病気は小児科医としての研修や経験を積み、知識がある医師でないと見分けられないことがあります。

引用:Hanakoママweb|「内科・小児科」と「小児科・内科」って、同じようなもの?【子どもの病気のウソホント】

「内科・小児科」や「アレルギー科」では月齢の低い赤ちゃんを診断できないこともあるそうです。

明らかに赤ちゃんがハチミツを口にしてしまったのを目撃した場合はお医者さんにその旨伝えれば良いのですが、「もしかして?」という疑いレベルでも受診しましょう。

その際、赤ちゃんの便や血液を採取してボツリヌス毒素がないかどうか検査されます。(検査設備が衛生研究所という所にしかないようなので検査に数日がかかるかもしれません…なので疑いが出たらすぐの受診が必要だと思います。)

そしてボツリヌス菌が原因であると判明したら、「ボツリヌス多価抗毒素血清」という血清が投与されます。(参考:妹尾小児科|1歳未満の乳児がハチミツを食べてはいけない理由)

そうならないように、気をつけてあげなくちゃいけないね。

赤ちゃんは生後いつからハチミツOK?

では生後どのくらいであればハチミツを食べても大丈夫なのでしょうか。

そうですね。1歳以上です。

もう耳にタコだと思うのですが、ネットで情報を見ていると、

「生後7ヶ月は大丈夫?」

「生後11ヶ月ならもういいよね?」

みたいな発言がたまに見受けられますが、もう細かいことを考えずに、1歳未満の赤ちゃんにハチミツは絶対にNGと思いましょう。

私はお医者さんではないのであまり断定的なことは言えませんが、「ハチミツを食べていいのは1歳以上から」という基準は専門科の人たちが安全性を考えて設定しているハズなので、素直にそれに従いましょう!

スポンサーリンク

まとめ

ではここまでの情報を簡単にまとめます。

- 赤ちゃんがハチミツを食べると乳児ボツリヌス症になる恐れがある

- ボツリヌス菌は自然界に広く分布していて熱に強い

- 赤ちゃんは腸内の細菌が少ないためボツリヌス菌への抵抗力がない

- ミルクを飲む力が弱い、うんちが出ない、泣き声が弱い、などは要注意

- 発症すると医療機関で専門の治療を受ける必要がある

- 赤ちゃんがハチミツを食べていいのは1歳を過ぎてから

いかがでしょうか?

もしかしたら「初めて知った」「認識が甘かった」と思った方がいらっしゃるかもしれません。

そうみたいですね。

ボツリヌス菌の芽胞もさすがに母乳にまでは侵入できないそうです。

とはいえ大人の唇や手、使った食器などにハチミツがついたままになっていると、それが赤ちゃんの口に入ってしまう恐れもあるので、注意してください!

1歳未満の赤ちゃんのいる家庭からハチミツを完全に排除する、というのも1つの手かもしれません。

スポンサーリンク