スポンサーリンク

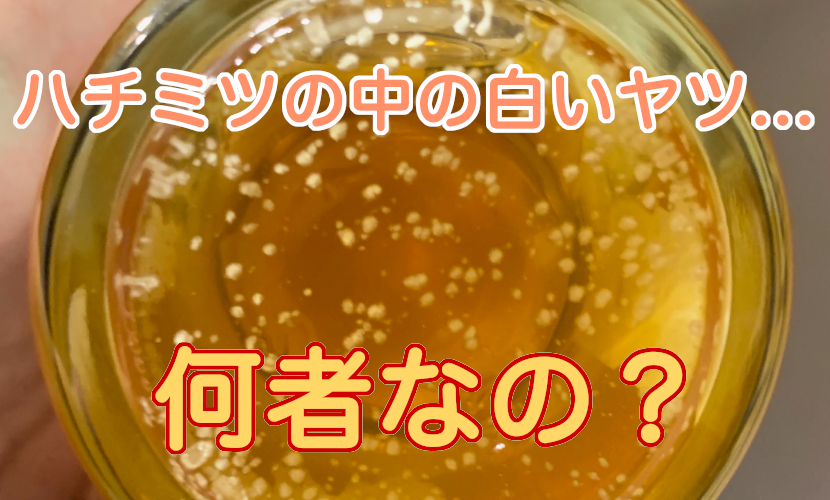

あなたはハチミツの中に↓こんなものを見かけたことがあるかもしれません…

結論から言っちゃうと、

カビではなくて、ブドウ糖の『結晶』

なのですが、それにしたって見た目がヤバいですよね!

お店で陳列されているナッツのハチミツ漬けや、レモンのハチミツ漬けでもよく見かけます。

ハチミツ全体がシャリシャリしていれば結晶なんだなと思えますが、上の写真のように、ポツポツと白い斑点が現れるとカビに見えますよね。

少し調べれば「ハチミツ(に含まれるブドウ糖)が結晶化しただけ」と言われているのを目にしますが、食べるのを躊躇してしまう人もきっと多いはず….

なので今回は、

- 白い斑点は本当に無害なの?

- ハチミツがカビるのはどんな時?

- 結晶とカビはどう見分ければいいの?

について情報をお届けしようと思います!

その理由も少し言及してます。

乳児ボツリヌス症の危険がありますので、1歳未満の赤ちゃんにはハチミツを食べさせないようにして下さい。

もくじ

ハチミツの白い斑点の正体

正体はブドウ糖の結晶

冒頭で言ってしまいましたが、これは

『ブドウ糖が結晶化したもの・しつつあるもの』

です。

このことについては、生活協同組合コープこうべさんの「商品検査センター」というところで説明書きがあったので引用させてもらいます。

カビではなくブドウ糖の結晶です

はちみつは約80%の糖分と約20%の水分で構成されていますが、水分は糖と結合して存在しているためカビが利用できない状態にあります。

ブドウ糖が多ければ結晶化しやすくなります。

はちみつの結晶化は、保管される際の温度変化によって起こる現象です。結晶を溶解したい場合は、蓋をゆるめて50℃〜60℃程度の加熱を行って下さい。

画像および文章の引用:生活協同組合コープこうべ商品検査センター|Qはちみつの底に白いカビ

そうですね。ブドウ糖が固まっただけなので、害があるかないかで言えば、

『無害』ということになります。

コープさんの引用で大事なところにマーカーしていますが、その辺をちょっと補足説明します。

ブドウ糖の結晶化が始まる温度

結晶化は気温が低くなると起こりやすいです。

15〜16℃あたりで結晶化が始まり、半年から1年ほどかけて瓶の中のハチミツ全体に結晶が広がっていきます。

結晶しやすい環境とは…

- ハチミツの外気温が15~16度以下になった時。

- ハチミツの中に、天然ブドウ糖分が果糖分よりも多く含まれている時。

- 中に気泡があるハチミツに振動を加えた時。

そのままにしておくと半年~約1年の間に容器の底から全体に粒々が広がります。

引用:株式会社正栄|もっと蜂蜜を知ろう!

食品なので、開封後は冷蔵庫で保存したくなりますが、そうすると結晶化が促進されるので、ハチミツは常温保存が原則です。

糖分はカビ菌が必要とする水分を奪う

ハチミツはとても吸湿性(水分を吸収する性質)が高いです。

これはハチミツに多く含まれる糖分が水分を吸収するためで、イメージ的には、

『カビ菌が増えるのに必要な水分を、糖分が横取りしちゃう』

といった感じです!

ですね。口内炎に塗ったりする人も多いと思います。

カビ菌と細菌はちょっと違うところがあるかもしれませんが、ハチミツの殺菌作用の源は以下のようなものがあります。

- 高い糖度が細菌の活動に必要な水分を奪ってしまう

- 病原性細菌(大腸菌とか)の何種類かは弱酸性がニガテ

- ハチミツに含まれるミネラル分とポリフェノールが過酸化水素の抗菌作用を増幅させる

過酸化水素というのはオキシドールとかにも使われる殺菌成分ですね。ハチミツの酵素が変化して生み出されます。

ちょっと難しい内容も出てくるけど、興味があればご参考あれ!

サラサラなハチミツは結晶化しにくい

ブドウ糖の含まれる量が多ければ、それだけ結晶化しやすくなります。

ハチミツは「どの植物の花からミツバチが集めたか」でブドウ糖の多い少ないが決まりますが、ぱっと見でもある程度の判断ができます。

結晶化しにくいハチミツが欲しい場合は、比較的サラサラしたハチミツをチョイスすると良いです。

↑こういうのが「サラサラ」なハチミツです。

(ちなみにこれは、みかんハチミツ)

サラサラしていない、「トロットロ」なハチミツは、スプーンを傾けてもすぐには垂れてきません。モッタリした感じ。

そういうのはブドウ糖が多いので結晶化しやすいです。(でもブドウ糖は食べてすぐにエネルギーに変換されるので、朝の速攻チャージにはうってつけですよ!)

※サラサラのハチミツでも絶対に結晶化しないというワケではないです。

加熱は直火ではなく、湯煎で!

コープさんからの引用の中に「結晶を溶かしたい場合は、蓋をゆるめて50〜60℃程度で加熱」とありましたが、直火や電子レンジはNGです。

というのも、直火や電子レンジではハチミツが100℃近くまで加熱される恐れがあります。

そんなに加熱してしまうと、ハチミツに含まれる酵素やビタミンなどの栄養素が壊れてしまい、さらには味や香りまで飛んでしまうので、非常に勿体無いことになります。

結晶を無くしたい(溶かしたい)場合は、蓋をゆるめて湯煎してください!

↓こちらのページがすごく参考になります

結晶化した蜂蜜(固まったはちみつ)の戻し方(鈴木養蜂場)

ハチミツがカビるパターン

さて、ここまでは、ハチミツの中の『白い斑点』は何者なのか?について解説してきましたが、次はホンマもんにダメなカビについてのお話です(怖)

ハチミツは基本的にカビにくいですが、例えば、ハチミツの瓶の中に他の食品の塊が入り込んだ場合や、極端に湿度が高いところに長期放置していた場合は、カビる可能性があります。

- スプーンに大きなパンくずやバターのカケラなどがくっついていて、それがハチミツの瓶の中に入ってしまった。

- 目に見えるほど大量に水やジュースなどの液体が入り込んだ。

- 蓋をしっかり閉めていないまま長期放置していた。

ですね。でも世間一般で「ハチミツはカビない」「白いのは結晶だから大丈夫」と言われているのを過信しすぎると、上記のような油断から、カビが発生しないとも限りません….

スポンサーリンク

結晶とカビの見分け方

そこは確かに不安になりますよね。

でも結晶なのかカビなのかを見分けるポイントは簡単です。

結晶は基本的に白色

まずは色です。

ブドウ糖の結晶は白いです。

瓶の外からはハチミツの色に影響されて薄茶色や茶褐色に見えるかもしれませんが、これが例えば、ドス黒かったり、緑色や青色といった明らかにハチミツとは関係なさそうな色ならカビの可能性が高いです。

湯煎すれば消えるはず

濃ゆい茶褐色に見える場合は確かに色だけでの判断は難しいです。それにカビには白いヤツも存在します。

そんなときは湯煎してみてください。(上述の湯煎の記述へ)

湯煎して消えれば結晶

消えなければカビ

ということになります。

ハチミツの瓶全体に結晶が広がっていた場合は、湯煎で溶けるのに30〜40分くらいかかるので、「あれ?消えないな」と思っても少し時間を長めにとって湯煎してみてください。

まとめ

最後に、これまでの情報をまとめます。

- 白いモノは、ハチミツに含まれるブドウ糖の結晶

- ハチミツがカビるのは、中に他の食品や液体が紛れ込んだとき

- 白・薄茶・褐色以外の色はカビの可能性が高い

- 湯煎しても消えないモノもカビの可能性が高い

慣れていてもちょっと怖いときあります….

なので私はそんなとき、ひとまず湯煎して確かめちゃいますね(汗)

ちなみによく言われるボツリヌス菌についてですが、ボツリヌス菌はハチミツの中では「芽胞」という硬い殻の中で眠っています。この「芽胞」は多少の熱では破壊されないので、湯煎したハチミツであっても1歳未満の赤ちゃんには食べさせないようお願いします!

芽胞は100℃で6時間以上の加熱をしなければ完全に死滅しません。

引用: 札幌市東区健康福祉部|ボツリヌス菌食中毒

最後まで読んでくれて、ありがとう!

スポンサーリンク