スポンサーリンク

今回は『蜂毒(ビーベノム:Bee Venom)』についてのお話です。

文字通り「ハチが持っている毒」ですね。

そうですね。針の根元には「毒のう」という毒を溜めておく器官があって、そこから針を通じて相手に毒を送り込みます。

ですが、実はこれはメスの蜂だけです。

はい。そもそもオスには針が無いです。

(針で刺すぞぅ!というパフォーマンスだけはしてきますw)

それと余談ですが、「蜂は一度針で刺すと死んでしまう」と思われがちですが、これはミツバチだけの話。スズメバチなど他の種族の蜂は何度でも刺すことができます。

そしてミツバチについても、針で刺して死んでしまうのは、人間の皮膚くらいの弾力があるものに針を刺した場合だけ。人間の皮膚くらいの弾力のあるものだと針が抜けなくなって、内臓ごと針を持って行かれてしまうんです。だから死んじゃうんですね。。。

話を戻しますが、今回はそんな蜂たちの毒、『蜂毒』について、その成分や引き起こされる症状、対処方法やよく言われるアナフィラキシーショックについて解説します!

蜂毒(ビーベノム)とは

蜂が作り出す毒で、蜂たちは餌をとるためでなく外敵攻撃のために使用します。

人間にとって蜂毒(または蜂に刺されることで出る症状)が問題になるのは、「アシナガバチ」「スズメバチ」「ミツバチ」「マルハナバチ」の種類の蜂です。

ミツバチやマルハナバチは比較的温和な性格なので、巣に近づいたり、よほど強い攻撃を加えようとしない限り刺してきませんが、アシナガバチやスズメバチは攻撃的な性格をしているので、そいつらは見かけたら問答無用で逃げましょう!

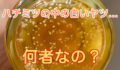

上の画像のようにくびれ有り(スズメバチ・アシナガバチなど)が攻撃的です。

くびれがない丸っこいシルエットの蜂(ミツバチ・マルハナバチなど)はあまり刺してきません。

ですがどちらのタイプにしろ刺されてしまったら痛いですし、放っておくと最悪死に至るので、予備知識は持っておきたいですね。

蜂毒(ビーベノム)の成分と症状

研究者からは「毒のカクテル」と呼ばれているほど成分が複雑ですが、蜂の種類ごとにどんな成分があるのかをまず表にまとめます。

| 蜂の種類 | アミン類 | 発痛性ペプチド | 細胞膜作動性ペプチド | 高分子タンパク質 |

| ミツバチ |

| ー |

|

|

| アシナガバチ類 |

|

|

|

|

| スズメバチ類 |

|

|

|

|

※成分は公益財団法人日本中毒情報センター|ハチ(刺傷)より引用

ですよね(汗)なのでそれぞれの成分は体にどんな影響があるか?で色分けをしてみました。

そして色ごとの体への影響は下の表をご参照ください。

| 体への影響・色分け | 説明 | 成分名 |

| 痛み・かゆみだけ | (アセチルコリンは神経毒でもあるという情報有り※2) |

|

| 痛み・かゆみに加えて血管拡張や伸縮 | 全身の血管が拡張する場合は急激な血圧変動が起こる。 |

|

| ヒスタミン遊離作用・アナフィラキシーショック | 肥満細胞の中にあったヒスタミンが放出され、血管や神経を刺激して、アレルギー症状を起こす。 |

|

| 白血球遊離作用 | 白血球の一種である「好塩基球」がアレルギー反応を引き起こす。 |

|

| 局所破壊 | 人間の体組織に広く分布するヒアルロン酸を分解することでその部位を壊す。 ヒアルロン酸を使った美容整形でも使われる。 |

|

| 局所破壊および溶血作用 | 溶血はいわゆる「赤血球の死」 貧血の原因などになる。 |

|

| 神経毒 | ミネラル分の働きを阻害し、神経を麻痺させる。 |

|

※成分ごとの体への影響は、Honyebee Science(1999)ミツバチ科学20(1):17-26より引用

※1参考:日本中毒情報センター|ハチ(刺傷)

※2参考:東京大学|野外活動における有害な動物とそれへの対応

※3参考:生体の科学35巻6号|マンダラトキシン

ちょっと怖い表現が並んでますが、もちろんこの中には適量なら健康・美容に有効な成分も入っています。

例えばポリアミンは成長因子と呼ばれ、細胞分裂やタンパク質の合成などに必要ですし、母乳にも含まれる成分です。

ヒアルロニダーゼも美容整形でよく利用される成分ですね。

ドーパミンやセロトニンは有名な神経伝達物質ですね。

この物質があってヒトは体を動かしたり感情を働かせたりができます。

蜂に刺されたとき(蜂毒)の症状例と対処方法

今まさに蜂に刺されて対処方法を探していらっしゃる方は、ハチの巣駆除出張専門館さんのページが順を追って対処方法をイラスト解説してくれてわかりやすいのでおすすめです。

蜂の針が刺さったままの場合は、ピンセットでつまむ・指で弾き飛ばす・カードなど薄くて硬いものでこそぎ取るなどで抜いてください。指で直につまむと針に残った毒を注入することになるので注意です。

症状は『局所症状』と『全身症状』に大きく分けられます。

これでかなり対処方法が変わってくるので、個別に解説しますね!

局所症状

局所症状は自宅で応急処置ができます。(数日経っても腫れや痛みが治らない場合は皮膚科へ行きましょう)

応急処置の手順

- ミツバチに刺された場合は針を抜く(スズメバチなどは針が残らない)

- 患部から毒を絞り出して、大量の水で洗い流す

- 虫刺されの薬(できれば抗ヒスタミン軟膏)を塗る

- 保冷剤などで患部を冷やす

- 数日経っても治らない場合は病院へ

ちなみに「アンモニア(おしっこ)をかけると良い」という噂を聞いたことがあると思いますが、全く効果がないばかりか、余計な雑菌感染を起こす可能性があるので、やめたほうがいいらしいです。。。

全身症状

刺されて15分以内に全身症状が出たらすぐに病院(できればアレルギー内科)を受診してください。

受診のとき医師に伝えること

- 蜂の種類、刺された部位、数

- 刺されてからの時間

- 自覚症状

これらのことを伝えることができればスムーズに治療が受けられます。

具体的な全身症状としては、昏睡やけいれんなど他の人から見て明らかなものの他に、吐き気・めまい・頭痛・発熱・倦怠感・虚脱感・下痢・多尿・息苦しさ・動悸・唾液がやたら出るなどもあります。(※日本中毒情報センター|ハチ(刺傷)より引用)

アナフィラキシーショックとは

アナフィラキシーというのは、

『アレルゲンなどの侵入により、複数臓器・全身にアレルギー症状が誘発され、生命の危機になりうる反応』

のことを言います。

そしてアナフィラキシーショックとは、

『そういった反応によって、血圧低下や意識障害を伴うこと』

を指します。

蜂に刺された場合はそう認識していいと思います。

具体的には、蜂に刺されてから数分〜数時間以内に、

- 全身の発疹・かゆみ・赤みが出る

- 唇や舌が腫れる

- 呼吸に支障が出る(呼吸困難、気道が狭くなる、喘息、低酸素血症)

- 血液循環に支障が出る(血圧低下、意識障害)

- 持続的な消化器症状(お腹が痛い、嘔吐する)

こういった症状が組み合わさって現れた場合、医学的にアナフィラキシーショックと診断されるそうです。(※一般社団法人日本アレルギー学会|アナフィラキシーガイドラインを参考)

「過去に蜂に刺された経験がある人は2回目は必ずアナフィラキシーショックを発症する」と思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、実際には1000人中2人くらいの確率だそうです。

ちなみに今回は『蜂毒』というテーマで解説しているので、蜂に刺された場合だけを考えていますが、食べ物でもアナフィラキシーショックは起こり得ます。

日本では鶏卵・乳製品・小麦・そば・ピーナッツで発生する場合が多いそうです。

スポンサーリンク

まとめ

今回は『蜂毒(ビーベノム)』がもつリスクについて解説しました。

”毒”という単語がついているのでどうしても怖いだけのものと思ってしまいがちですが、「毒と薬は紙一重」とはよく言ったもので、蜂毒の成分が医療や美容分野で応用されている例もあります。

そうですね。

猛毒のヘビやサソリの毒ほど強力で即効性はないですが、アナフィラキシーショックに代表されるように全身に何かしらの症状が出た場合は迷わず病院へ行ってください!(必要なら救急車を呼んでください)

局部的な症状でも数日経っても症状が治らない場合は皮膚科へ行く必要があります。

いずれにせよ放置はしないでくださいね!

ミツバチやマルハナバチは巣に近づいたり強い力を与えたりしない限り指してきませんが、スズメバチやアシナガバチは向こうから積極的に攻撃してくるので、見かけたら逃げましょう!

蜂については↓こちらの記事にもいろんな情報を載せていますので、よろしかったらご参照くださいね。

スポンサーリンク