スポンサーリンク

今回は日本に輸入されるハチのお話です。

そうです。生きているハチです!

実は近年、農業利用のハチの輸入が増えていて、特にイチゴやトマトといったビニールハウス内での園芸作物ではよく利用されています。

今回は、どこから?何匹くらい?のハチたちが輸入されているのかをご紹介しようと思います!

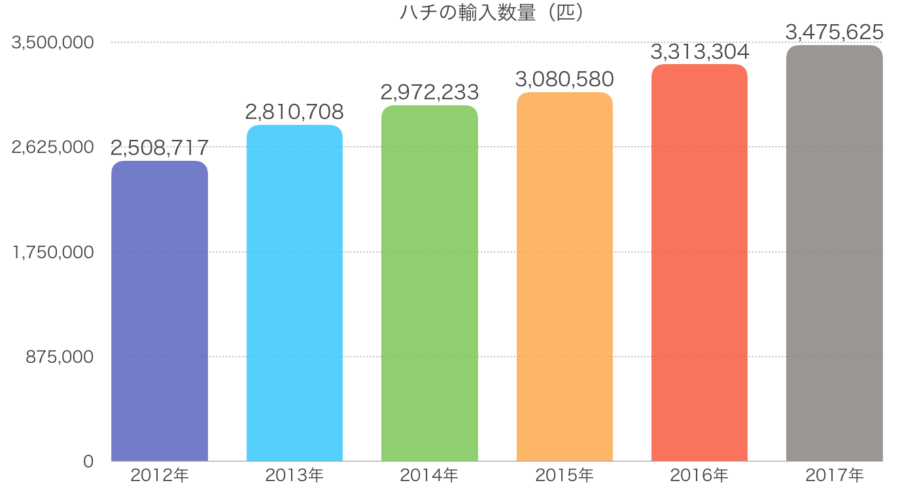

輸入は年間340万匹以上

上のグラフは日本全体でのハチの輸入量になります。

年々、増えていってますね!

そうみたいです。

近年は大林組や野村不動産といった大企業が農業ビジネスへの参入を進めていて、需要が急増しつつあるそうです。

国内の養蜂業者が打撃を被る一方で、ハチの需要は増え続けている。大林組や野村証券など大企業の農業ビジネスへの相次ぐ参入により、ハウス栽培で利用するハチの需要が昨今になり急増。国内のミツバチ不足も相まって、輸入が増える一因となっているのだ。

上の引用文にもありますが、近年は需要増のほかに、国内養蜂業の被害も重なっているそうです。

日本の主要な養蜂業者は熊本県に多いです。しかし熊本地震により被害を受けてしまい、生き残ったミツバチを北海道に移動させたものの、そこへ台風が直撃するというダブルパンチを受けてしまったんです…

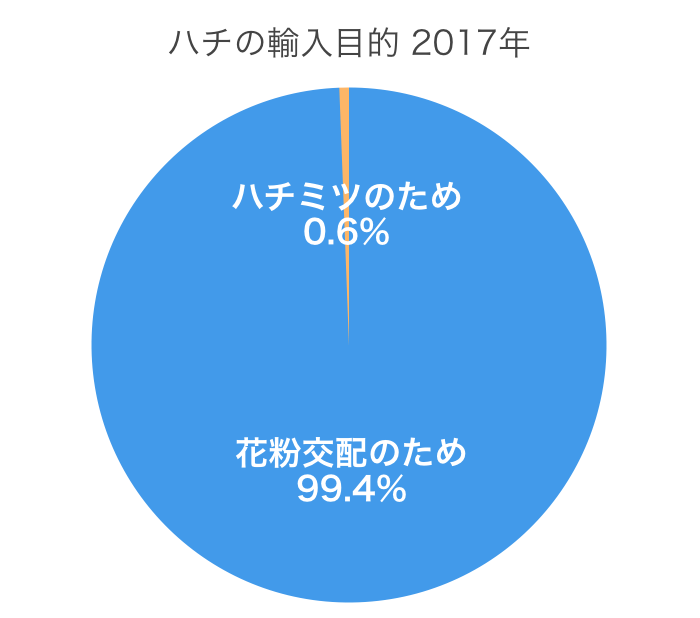

輸入の目的は花粉交配がメイン

「生きてるハチを輸入する」と聞くと、花粉交配のほかに「ハチミツ」を作るためと思われる方も多いかもしれませんが、その割合はごくわずかです。

「蜂」が輸入される目的を見ると、蜜を採取するための蜜蜂として輸入されるものは、(中略)、オーストラリア(2017年約2万匹)とスロベニア(2017年約1千匹)からで、数量は非常に少ないです。

引用:東京税関|働き者の「蜂」の輸入

余談ですが、オーストラリアからのミツバチは今後もっと減るかもしれません…

2019年、大きなニュースになったオーストラリアの大規模な森林火災ですが、その影響でオーストラリアの養蜂家さんやミツバチたちがピンチになっているそうです。

スポンサーリンク

輸入はスロバキアからが半分以上

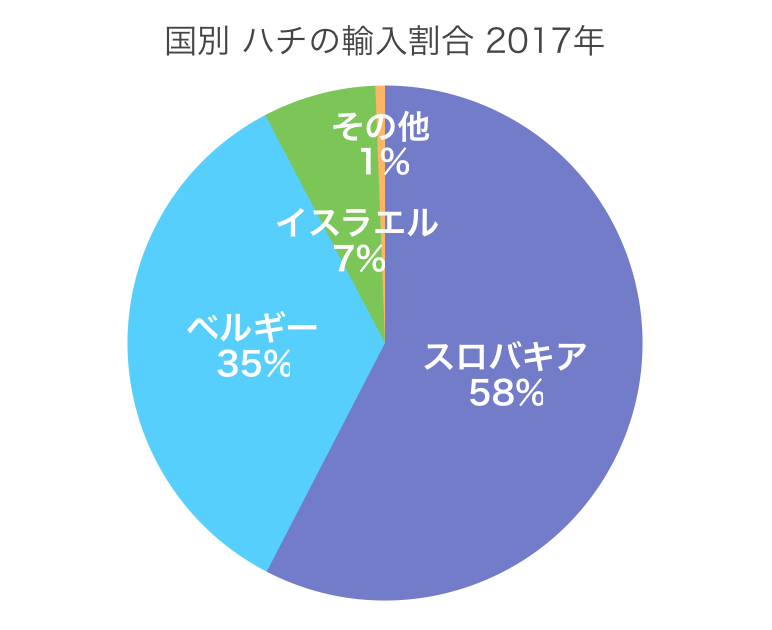

上の円グラフは2017年における国別の輸入割合です。

少し前はオランダからの輸入が1位だったそうですが、最近問題になっているハチ減少の問題もあってか2015年から急減してきて、その代わりとして養蜂が盛んでコストも低いスロバキア産が多くなったそうです。

東京税関のデータによると、スロバキアからだけで200万匹ほどが輸入されたんだとか!

お肉みたいに冷凍するわけにもいかないだろうし…

もちろん生きたままです!

ほとんどが空輸だそうですね。

上の画像のように、箱や瓶に入れられて輸入されるようです。

その前後で農家の人へ渡る時間も考えると、ハチたちも大変だね。

まとめ

今回は日本に輸入される「ハチ」についてのお話でした。

「ハチ」と聞くと「ミツバチ」を思い浮かべやすいですが、輸入されるハチは「クロマルハナバチ」や「コレマンアブラバチ」という種類のものが多いようです。

2006年までは「セイヨウオオマルハナバチ」という種類が多く輸入されていたそうですが、ハチが逃亡して日本の生態系に影響を及ぼし始めたため特定外来生物に指定されました。現在は輸入も飼育も禁止されています。

クロマルハナバチは在来種なので問題ない、とされていますが、北海道だけは元々生息していない外来種に当たるそうです。

またコレマンアブラバチも生態系への影響が懸念されるので、逃亡防止施設がないところでの利用は禁止されています。

そうですね…

そういったリスクを抱えて私たちの現在の生活は成り立っているのは、しっかり認識しておきたいですね。

日本は食糧の自給率が低いですが、こうしたハチの輸入がないと、国内での農業・畜産が滞ってしまって、さらに自給率が落ちてしまう可能性があります…

蛇足ですが、近年のミツバチ減少問題に関連して、蜂群数データをまとめた記事もありますので、よかったら話のネタ程度にご参考ください。

最後まで読んでくれて、ありがとう!

スポンサーリンク