スポンサーリンク

ほとんどの昆虫にとって、水は命の糧であると同時に、脅威でもあります。

とくに空を飛ぶ昆虫は、羽が薄く・軽くできているので、水に濡れると重くなり空を飛べなくなります。

そうなんです。水の表面張力によって永久に水面に囚われることになりかねません。

ところがこのほど、アメリカのカリフォルニア工科大学の研究チームが、『ミツバチはサーフィンして水面から自力脱出できる』ことを発見したそうです!

今回はこの内容についてご紹介します!

ミツバチがサーフィンしている様子

YouTube|Bees Surf Their Own Waves

この動画がミツバチがサーフィンしている様子です。

正直、私も最初そう思いました。

「これ本当にサーフィン?」

って感じで(笑)

でも動画を進めて行くと、なんだか理屈っぽいことが解説されていて、見終わったら

「へぇ〜、そうなんだ」

って気持ちになりました!

動画には英語字幕しかなかったので、ちょっと日本語で簡単に解説しようかと思います。

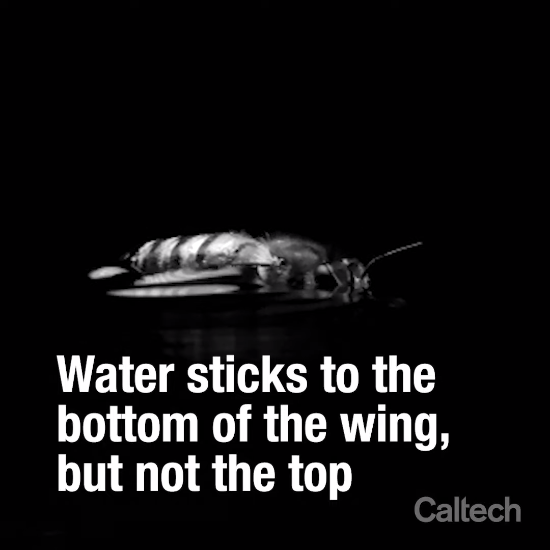

羽の底面だけで水をかく

訳:水は、羽の上面ではなく、底面に付着する。

ミツバチは、羽が水没しないように、羽の底面だけで水をかく動作をするようです。

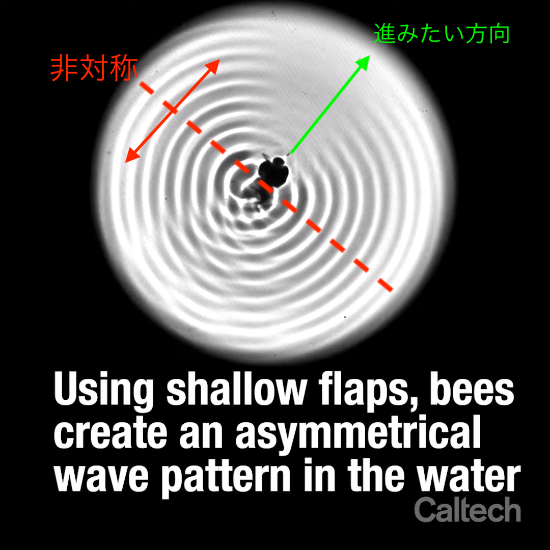

わざと波を非対称に作り出す

訳:浅いフラップを利用して、ミツバチは水中で非対称の波パターンを作りだす。

羽の底面で水をかいて波を発生させるにしても、無造作に波立たせるのではなく、ちゃんと体が前に進むように波を発生させているようです。

人間は発生している波にボード乗せて進みますが、ミツバチはセルフで波を発生させてそれに羽を乗っけて進むという、人間より高度なサーフィンをしているようです!

こうやって岸までたどり着き、脱出するのですね〜

豆知識

ここまでで「ミツバチのサーフィン」について解説しましたが、せっかくなので、私個人が今回不思議に思って調べたことも豆知識的にご紹介します。

虫って窒息するの?

窒息します。

「呼吸」というと、口や鼻から空気を吸って吐いてをイメージしてしまいますが、昆虫の呼吸は『気門』と呼ばれるお腹にある穴から空気を出し入れしているそうです。

空気の出入りする開口部は気門と呼ばれる。気管は体内で細かく枝分かれし、最終的に径1μm以下の気管小枝と呼ばれる細かい管になり、全身の組織に分布する。

空気中の酸素は拡散によって気門から気管を通り、気管小枝にまで到る。全身の組織は気管小枝の内壁を経て内部の空気から直接酸素を取り入れ、また二酸化炭素を排出する。二酸化炭素も同様に、気管から気門を経て、拡散によって空気中に放出される。

引用:Wikipedia|気管|節足動物の気管

「ゴキブリに洗剤をかけて死なせる」という方法も、洗剤がゴキブリの気門を塞いでしまうことよる窒息死が原因だそうです。

ちなみに水生昆虫の場合ですが、こちらは長〜い呼吸管を持っていたり、体内に空気ボンベのような器官があったり、エラ呼吸だったりと、いろんなパターンがあるそうです。

虫の水分補給はどうやってる?

- 口で直接飲む!

- 脚から給水する!!

- 肛門からだって飲んじゃう!!!

いろんなパターンがあるようです。

肛門から水分補給ってのは戦慄…

ハチ、ハエ、蝶、アリなどは口から直接飲むみたいです!(カラパイアさんの「小さき虫たちの必死に水を飲む姿特集」にいろんな虫たちの水分補給シーンがあります)

フナムシには脚や肛門から水分補給するものがいるみたいですよ!(参考:浜松医科大学|節足動物の脚による吸水機構)

スポンサーリンク

まとめ

今回はミツバチのサーフィン(+虫と水の豆知識)についてご紹介しました。

水に落ちてしまったミツバチを見ても、ただもがいているだけにしか見えてませんでしたが、実はこんな高度なサーフィンをやっていたんですね!

生き物の能力ってすごい!!

…でも今回1番の衝撃は「肛門からの水分補給」でしたが(笑)

最後まで読んでくれて、ありがとう!

スポンサーリンク