スポンサーリンク

2000年頃からミツバチの数が減っていると話題になりましたね。

『蜂群崩壊症候群(CCD)』と呼ばれていて、何らかの原因でミツバチたちが蜜を採りに行ったきり巣に戻らなかったりして、巣が崩壊してしまう現象が問題になっています。

らしいですね。いろんな要因が複合的に関係してこの問題が今も続いていると言われています。

そこでブログ主は気になりました。

『ミツバチの数って、年々どれだけ減少してるの?』と…

ミツバチの減少は、植物の受粉の問題(=食料問題)に直結する事なので、ちゃんとした統計データで知っておきたいなと思ったんです。

今回はその情報をここでご紹介しようと思います!

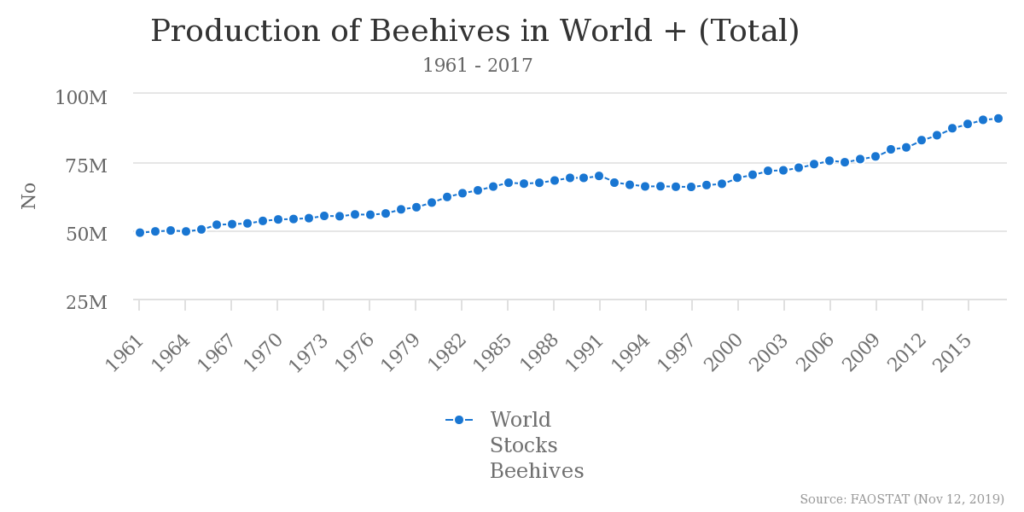

- 今回参照したデータは国連食料農業機関(FAO)のものになります。

- データにはFAOによる予測・見積り値なども含まれております。また野生ミツバチの数はカウントされていないものと推測されますので、その点ご留意ください。

もくじ

世界全体ではミツバチは増えている!?

では早速、世界全体として飼育数がどのように推移しているのか見てみましょう!上のグラフは世界全体の飼育数(蜂群数)の推移です。(縦軸のMは百万を表します)

そうです(汗)

でも蜂群数の推移でもミツバチの数は推測できるかなと思います。

グラフを見てみると、、、

なんだか年々増えていってますね!

蜂群崩壊症候群が大きな問題としてニュースで取り上げられたのは2000年前後からですが、その年代あたりを見ても増加傾向です。

国・地域別の推移グラフ

しかしながら、「蜂群崩壊症候群は収束しつつある」みたいな話はあまり聞きません。「ミツバチが減少しててなんとかしないと!」というニュースはまだよく目にします。(とくに海外ニュースで)

でも、よくよく考えると、私たちが普段目にしているミツバチ関係のニュースって、日本とかアメリカとかヨーロッパ主要国が主な気もしますよね…もしかしたら国や地域別に差があるのかな?と思ったので、今度は国・地域別データをグラフ化してみました。

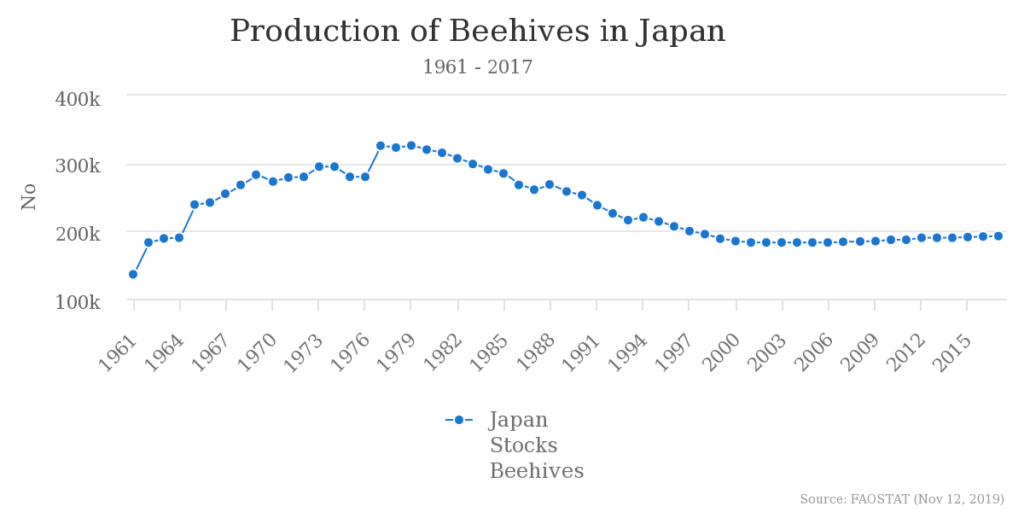

日本の蜂群数

まずは日本のグラフから見てみましょう!

近年はピーク時に比べれば数が減っていますが、2000年あたりからは横ばいです。

一応、日本政府(農林水産省)の見解としては、国内で蜂群崩壊症候群は起きていないと考えられる、とのこと。(参考:農林水産省|農薬による蜜蜂の危害を防止するための我が国の取組(Q&A))

上記リンク農林水産省Q&Aの、Q2あたりにその旨が書いてありました。

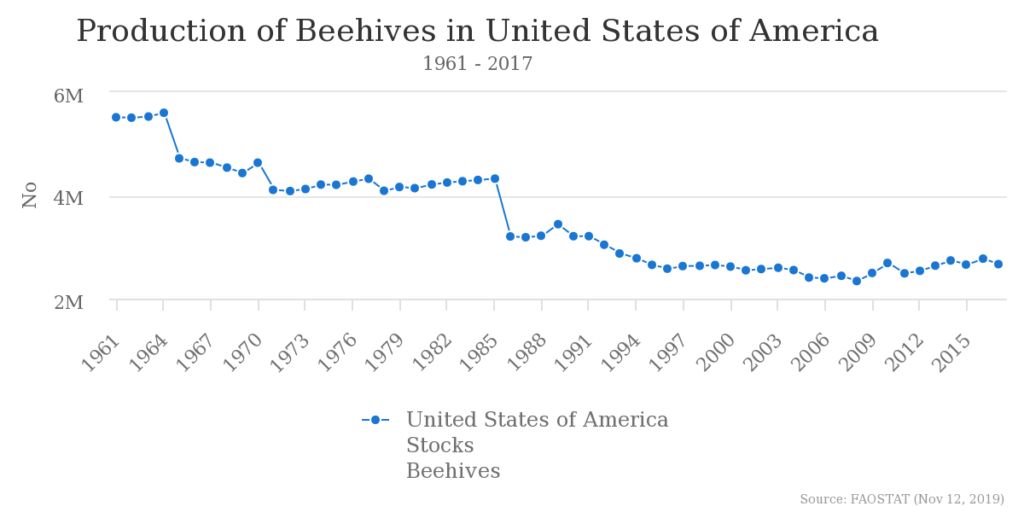

アメリカの蜂群数

では次に、よくミツバチ減少問題がニュースになっているアメリカです。

昔に比べるとかなり減少してしまっているようですね…1961年から比べると1/3近くまで減少しているのがわかります。近年は横ばい、ひょっとしたら増加傾向でしょうか。

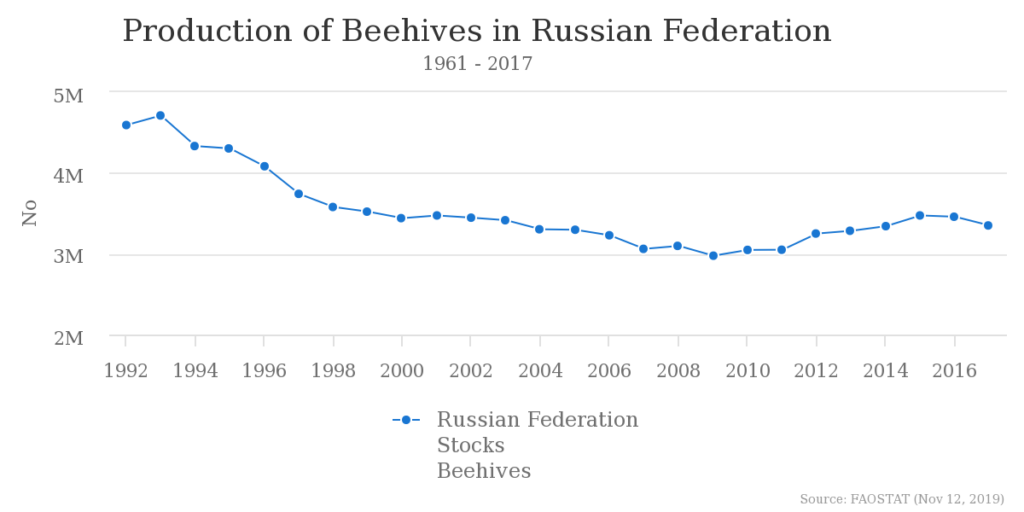

ロシアの蜂群数

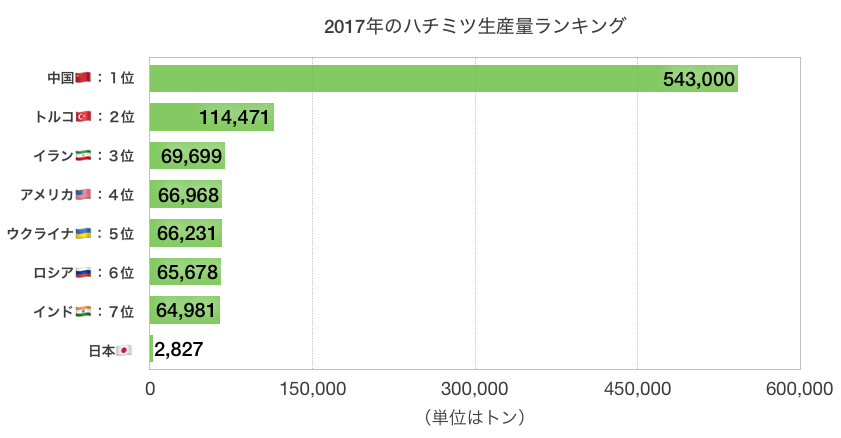

意外かもしれませんが、ロシアでは養蜂がとても盛んです。2017年のハチミツ生産量世界ランキングでは第6位だったりします。

参考:農林水産省|養蜂をめぐる情勢

ですがロシアのニュースでもミツバチ減少が問題になっているのをたまに見かけます。

そんなロシアでの蜂群数ですが、2010年手前くらいまで減少傾向が顕著です。最近は横ばいか増加傾向でしょうか?アメリカと似たような動きになっていますね。

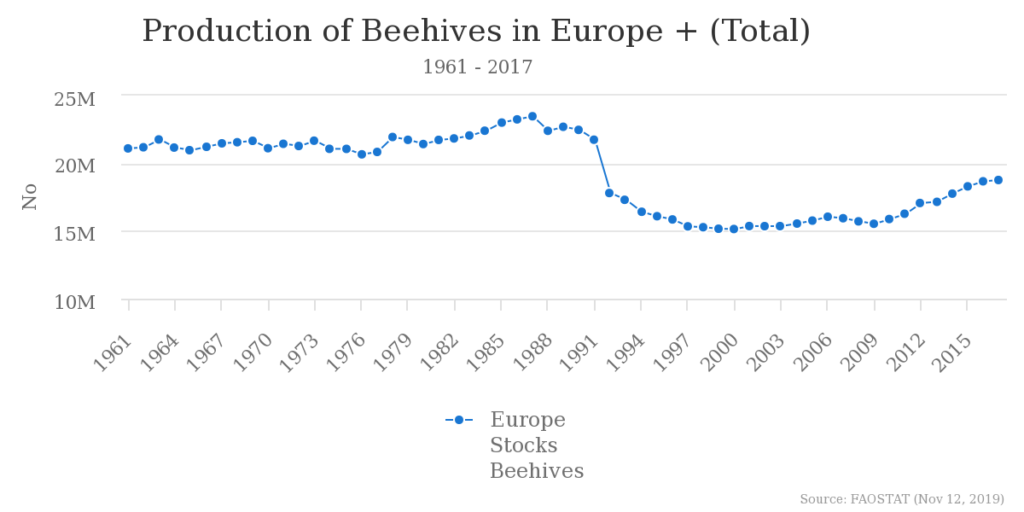

ヨーロッパ地域の蜂群数

次はアメリカと同じくらいミツバチ減少ニュースが多い(とブログ主が思っている)、ヨーロッパ地域の蜂群数の推移です。国が多いので、地域をまとめたグラフが上のものです。

1990年代前半の減少が深刻ですね…

ただその後は持ち直してきているようで、2009年ごろから順調に蜂群数が増えているようにも見えます。

ここまではミツバチ減少がよく話題として挙がる国・地域のグラフでした。どこも昔に比べるとかなり減少してしまっていますが、2010年前後から(油断はできないと思いますが)落ち着いているようです。

それでは他の国や地域はどんな傾向なのでしょう?

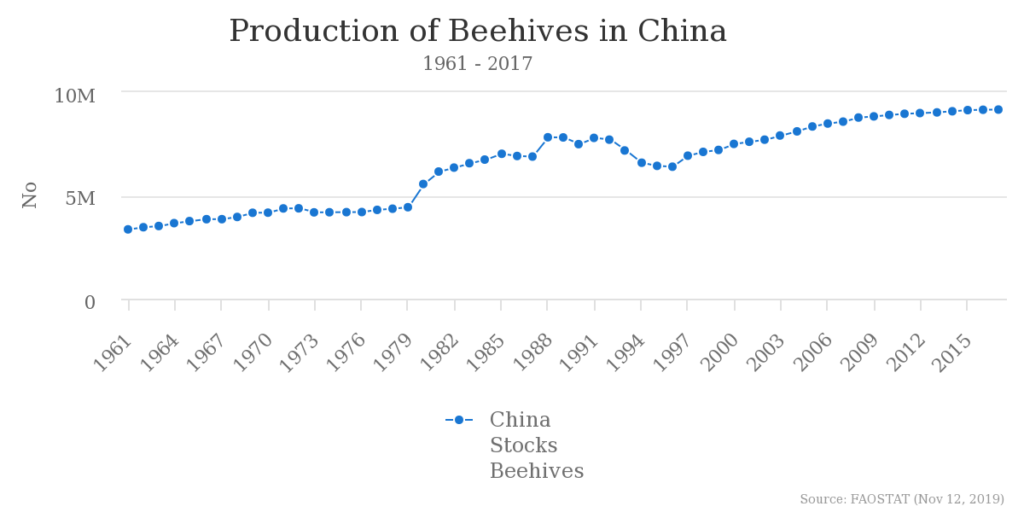

中国の蜂群数

まずはハチミツ生産量がダントツ世界一な中国から。

1990年代前半に少し減っていますが、全体としては増加していっている感じがします。たしかに中国でミツバチの数が減って問題になっているニュースは個人的にはあまり目にすることがないです。

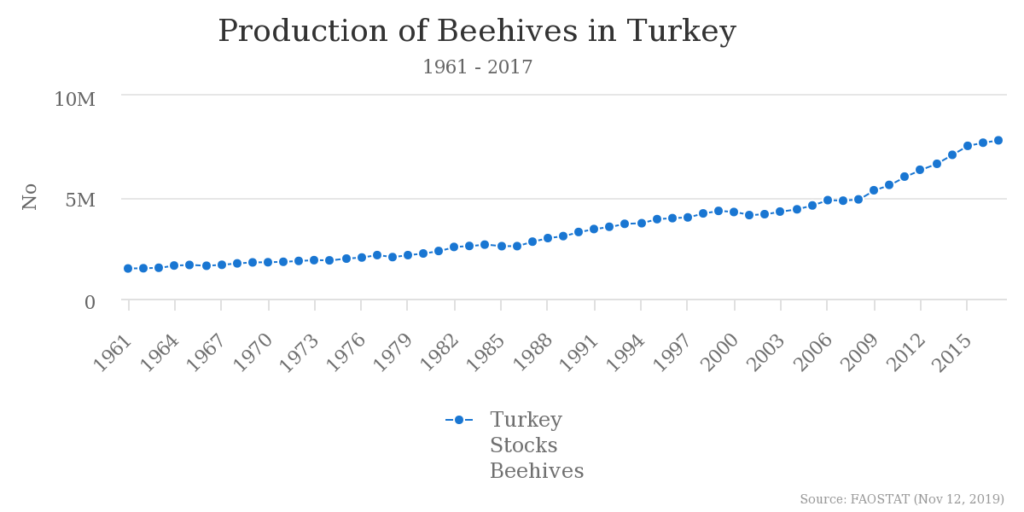

トルコの蜂群数

次に生産量世界第2位のトルコです。

とても順調に伸びていってますね!

国別で見るとここまで違うものなのかと驚いてしまいました。

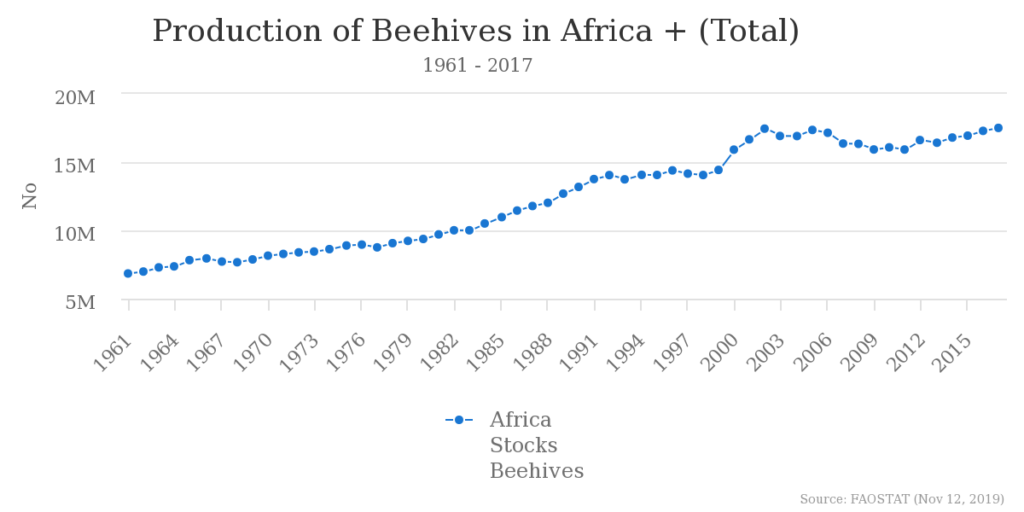

アフリカ地域の蜂群数

アフリカも養蜂が盛んです。エチオピアとかタンザニアとか、ハチミツ生産量世界ランキングで11位〜20位くらいにはアフリカの国がけっこう多くランクインしています。

グラフを見ると、アフリカ地域も全体的には増加していっていますね!

アメリカやロシア、ヨーロッパ地域のように激しい落ち込みはないようです。

スポンサーリンク

国・地域によって差が大きい

ここまでいくつかの国・地域の蜂群数の推移グラフを見てきました。どうやら国・地域によってミツバチの減少にはかなり差があるようです。

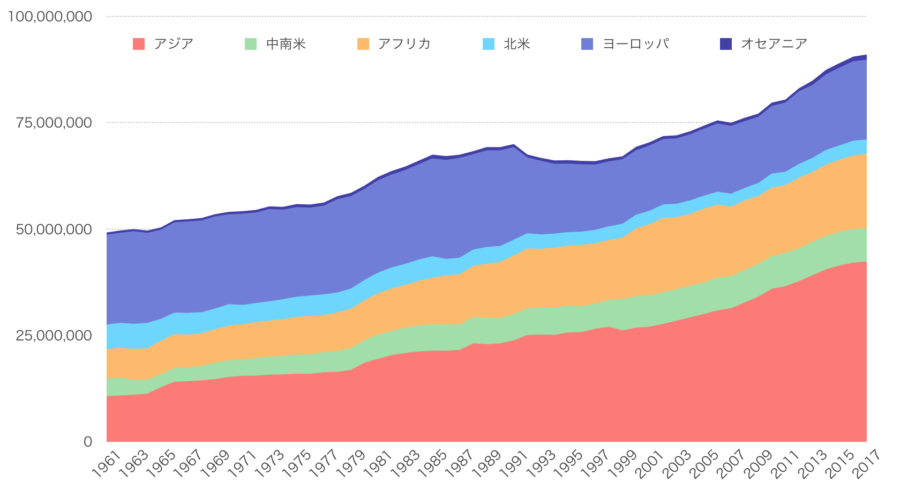

上のグラフは一番最初にお見せした世界全体での蜂群数推移を、地域別に色分けしたものです。

ちょっと見づらいかもですが、アジア・中南米・アフリカが増加していっている(グラフの縦幅が広がっていってる)のに対して、北米・ヨーロッパは昔に比べると減少している(縦幅が狭くなっている)のがわかるかと思います。

世界全体としては増加傾向にあるようですが、地域別にみると差が大きいということですね…

まとめ

今回は世界の蜂群数の推移を国連機関が公開しているデータを基にご紹介しました。

世界全体としては蜂群数が増加傾向で、それが意外に感じられた方もいらっしゃるかもしれません。

いえ、必ずしもそうではない気もします。

ミツバチ減少で目先の大きな問題は農産物の生産です。たとえ一部地域だけのミツバチ減少だとしても、たとえばアメリカのように大量に食糧や肥料を輸出している国や地域でそれが発生してしまうと、世界中の食糧事情に影響が出かねません。

それと、ミツバチ減少による生態系への影響も必ずあるハズです。

グラフだけ見るとなんとなく落ち着いているように見えますが、またこれから減少傾向が再開するかもしれません。

蜂群数の大きな落ち込みがあったことは事実で、しかもその原因には諸説あり、解決策もまだハッキリとは出ていないのが現状です。各国が自分たちのできることを試行錯誤しているような状況ですね。

ですね!

引き続きこの問題は考えていく必要があると思います!

今回ご紹介したグラフは、豆知識程度の認識でとどめていただければ幸いです。

最後まで読んでくれて、ありがとう!

スポンサーリンク